這是一項極其復雜的超級工程,有評論稱,“東數西算”可與此前的“南水北調”“西氣東輸”“西電東送”等國家工程比肩。

其目標也非常明確:通過“東數西算”,我國將系統化合理布局數據中心資源,實現全國數據中心一體協同發展;同時,“東數西算”工程還被寄予著解決東西部數據中心供需失衡、助力數字經濟實現“碳達峰”“碳中和”的厚望。

大幕拉開,全國算力“一張網”的時代即將來臨。

國家工程的題中之義

“東數西算”工程的啟動,以算力為核心的數字信息基礎設施將迎來新一輪建設熱潮。

據國家發改委數據,截至目前,我國數據中心規模已達 500 萬標準機架,算力達到130EFLOPS。而隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透,全社會對算力需求仍十分迫切,預計每年仍將以 20%以上的速度快速增長。按照規劃,到 2023 年我國計劃總算力超過 200 EFLOPS,其中高性能算力占比達到10%。

算力新基建的建設從來不是難題,難的是建設什么樣的算力——“東數西算”工程的核心要求是數據的跨域流動、區域數字經濟的協調發展。如果新建數據中心或算力平臺不能匹配這一要求,國家工程的題中之義就無從談起。

國家信息中心大數據發展部副研究員易成岐、北京大學信息管理系助理研究員竇悅等人在調研文章《全國一體化大數據中心協同創新體系:總體框架與戰略價值》中援引國內外已開展的研究提出,盡管我國數據要素跨域流通已經在政府層面和企業層面取得一些進展,但在能耗、用電成本、網絡延時、資源共享等方面仍然存在諸多難題。

對此,2021年12月底出臺的《“十四五”國家信息化規劃》和2022年1月出爐的《“十四五”數字經濟發展規劃》均不同程度地對算力新基建指出新方向,引導算力轉向安全可信、綠色化、普惠化、多元化、智能化發展。

大勢所趨,“頭雁”已一馬當先

正如人們所看到的,“東數西算”是一項吹響了集結號的國家工程,但在計算產業里的實踐者和布局者眼中,“東數西算”其實是大勢所趨、“正在路上”。

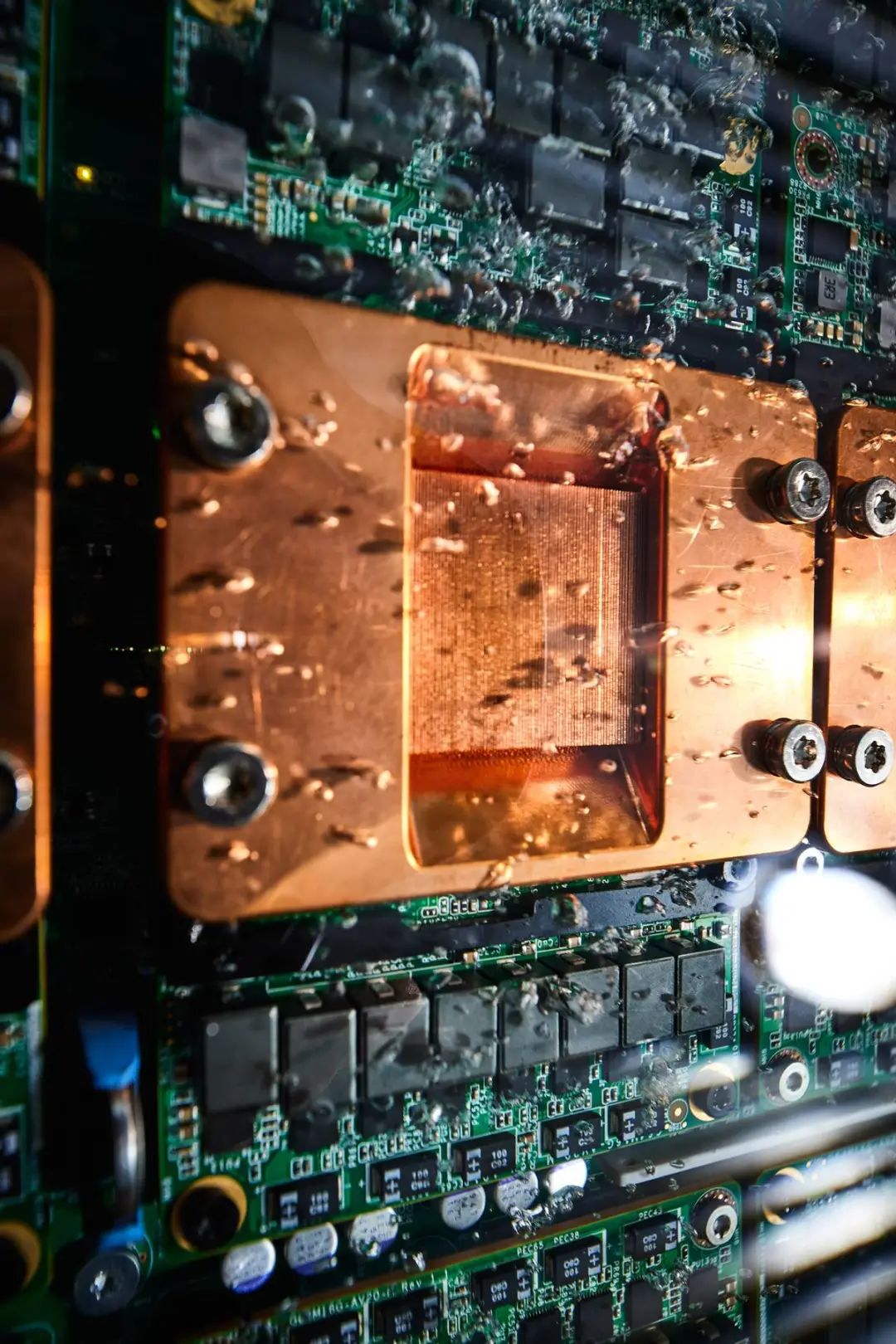

例如,僅能耗一個方面:東部發達地區能耗指標限制較嚴,在一定程度上限制了耗能較高的大數據中心的建設,越來越多的實體選擇將數據中心等算力基礎資源遷移到貴州、內蒙、寧夏等中西部地區,以降低成本;在技術層面,業界紛紛轉向更為節能降耗的液冷技術,作為新一代數字基建的關鍵核心技術,液冷技術還在2022年第2期《求是》雜志《大力推動我國數字經濟健康發展》文章中得到推薦展示。據了解,根據2020發布的《中國液冷數據中心發展白皮書》顯示,國內數據中心的PUE值普遍在1.4以上,而文中圖片展示的液冷技術源于中科曙光,該技術現已規模化部署,可將PUE降至1.04。

中國科學院供圖

數字經濟對經濟社會的引領帶動作用日益凸顯。圖為2021年11月拍攝的液冷計算節點,能夠將數據中心能效比PUE降至1.1以下,比傳統風冷技術節電20%。

中科曙光是我國核心信息基礎設施領軍企業。作為產業布局者中的“頭雁”,曙光在“東數西算”大旗下的行動已一馬當先。目前,曙光不僅著眼于將部分算力資源建設在中西部,還對其分布在全國各地的算力設施有著系統考慮,設想以“算力樞紐”和“算力網絡”的形態,提供城市、工業、科學等所需的算力服務。

這樣的設想,貴在勇于付諸行動。2021年8月,中科曙光圍繞“綠色、安全、服務”,發布國內首個“生態級”一體化大數據中心方案——“曙光生態級一體化大數據中心”方案。推出這一方案,曙光始終強調產業鏈協同參與生態共建,將“與綠色同行、開放創新、攜手共贏”貫穿始終,并將落腳點放在數據中心綠色高質量發展和數字經濟時代國家新基建的主線上。

這種跨區域調度算力資源、生態化建設以支撐不同應用的做法和理念,如果不是經歷過解決類似需求的場景,很難想象會是一家企業率先提出。

但實踐出真知,作為探路者的“頭雁”,最先調整飛行姿勢。

先行一步的三大法寶

就像“頭雁”的作用不止于領航,曙光在行業中的示范效應也不止于算力協同,還在中觀、微觀層面及時敏銳地把握潮流方向。例如,對于算力基礎設施的“后起之秀”、仍在建設初期的智能計算平臺,曙光本著“建好、管好、用好”的初衷,推動打造具備“開放、融合、綠色、普惠、服務”能力的“5A級”智算基礎設施,推進智算建設的透明化、標準化進程。再如,曙光還非常注重算力互聯網的打磨,致力于提供各類用戶“隨心用、多融合、更普惠、更環保”的算力資源。

中科曙光何以能夠前瞻布局先行一步、構建迎合發展方向的新型算力基礎設施?

首先,曙光的“家底兒”為其打下了堅實的物質基礎。

作為一家有著十多年計算服務、“城市云”服務和大數據服務的綜合服務供應商,帶有“Sugon”logo的國家級、城市級算力中心等信息化基礎設施現已分布在全國50多個城市,累計為超10000家政企用戶提供計算和數據服務。想必,曙光計算的構建者和工程師們看著閃爍在中國地圖上的“據點”時,很難不去做構建“算力網絡”的規劃。

其次,曙光植根于基因里的“學院做派”為其打下了深厚的技術基礎。

“樹高千尺,根深在沃土。”曙光在計算領域的技術積累有目共睹。以液冷技術為例,曙光液冷始于2011年,10余年技術積累,支撐曙光得以以相變液冷技術為核心,在數據中心系統內部形成完整的節能降耗解決方案。輔以風光水等“綠電”的使用及余熱回收利用等技術,曙光打造的數據中心,是一個與外部環境友好聯接、可持續共存的綠色生態綜合體。在“雙碳”目標背景下,曙光用技術守護信息產業變革的“底色”。

曙光對共建生態的情懷和“執念”,也驅使著曙光作出領航時代的選擇。

中科曙光董事總裁歷軍曾公開表示:“未來中國產業鏈的發展趨勢必將是開放協同,通過建立起企業之間強有力的信任和協作關系,共同為未來數字化社會提供強有力支撐。”而曙光在建成一個個算力平臺的過程中,也在構建一個個協同創新載體,在這個載體上,曙光與產業共同體聯合研發、培養人才、適配應用,計算服務的生態建設日見其成。

想來,“東數西算”何嘗不是一盤更大棋局的生態建設?

注冊 /

注冊 /